« Allons-nous payer cette dette ? » « Noooonnn ! » « Allons-nous payer cette dette ? » « Noooonnn ! » La foule répond d'une seule et même voix. À la tribune : Zoi Konstantopolou, celle qui fut pendant sept mois présidente de la Vouli, le parlement grec. Celle, aussi, qui fut à l'origine d'un audit sur la dette publique grecque. Depuis fin août, elle a quitté le parti d'Alexis Tsipras. Puis elle a rejoint le tout nouveau parti formé par l'aile gauche de Syriza qui prônait la sortie de la zone euro, Unité populaire. Personnalité aussi agaçante pour les uns qu'elle est adulée par les autres, Zoi Konstantopoulou soulève des salves d'applaudissements ce mardi soir sur Omonia, l'une des places centrales d'Athènes. Les formules sont appuyées et font mouche. « Au dilemme entre mémorandum ou démocratie, nous répondons : démocratie ! Au dilemme entre soumission ou démocratie, nous répondons : démocratie ! Au dilemme entre euro et démocratie, nous répondons : démocratie ! » Alexis Tsipras et Εvanguelos Meïmarakis (le chef de la droite, qui a pris la suite d'Antonis Samaras après sa démission en juillet) sont renvoyés dos à dos. Syriza, diabolisé, concentre les attaques et la candidate invite les électeurs à ne pas voter pour « les plus à droite que la droite, les plus pro-austérité que les fidèles de l'austérité »… On a peine à croire qu'il y a encore deux mois, Zoi Konstantopoulou était membre de ce parti.

La foule en réalité n'est pas bien dense et l'ambiance, plutôt terne.

La circulation n'a pas été coupée, à peine la moitié de la place est

occupée par le rassemblement. L'opposition de gauche à Syriza peine à

mobiliser ? La lassitude des électeurs doit atteindre des sommets. Il

est loin, le temps des grands meetings politiques qui rythmaient les

campagnes électorales en Grèce. Et elle est déjà loin, aussi, cette

époque où la gauche grecque mobilisait des foules combatives et pleines

d'espoir. C'était pourtant… il y a neuf mois. Alexis Tsipras emmenait

Syriza autour d'un programme fondamentalement radical : retrait de

toutes les mesures d'austérité votées depuis 2010, fin de la supervision

de la Troïka, restructuration de la dette publique. Les meetings

étaient pleins, les candidats enchaînaient les réunions publiques. « L'espoir arrive », disait le slogan du parti de la gauche radicale. Aujourd'hui, le parti assure qu'il va pouvoir « renégocier »

le mémorandum. Personne n'a l'air d'y croire. C'est à peine si les

députés Syriza candidats à leur réélection décrochent leur téléphone à

l'appel d'une journaliste. Seul Tsipras remplit les salles et parcourt

le pays. Pour le reste, la campagne se résume à des spots télévisés et

des interviews des principaux responsables politiques.

Zoi Konstantopoulou pendant son meeting le 15 septembre à Athènes © Amélie Poinssot

Zoi Konstantopoulou pendant son meeting le 15 septembre à Athènes © Amélie Poinssot

Il faut dire que le bilan de Syriza n'est pas glorieux. À part la réforme du code de la nationalité favorable aux enfants d'immigrés, aucune mesure de son programme n'a pu être mise en œuvre. Les électeurs seront nombreux à bouder les urnes : le sens de ce scrutin est indéchiffrable pour qui n'est pas politisé. Le 5 juillet en effet, les Grecs votaient massivement « non » au plan d'austérité proposé par la Commission européenne. Or dix jours plus tard, leur gouvernement entérinait un programme encore plus sévère en termes de mesures budgétaires. Et il faudrait à présent le reconduire au pouvoir ? Maria, une mère de famille au chômage, est venue écouter Zoi Konstantopoulou. « J'en ai assez des mensonges de Tsipras, de Nouvelle Démocratie, du PASOK, nous dit-elle. On en a marre de payer leurs erreurs. On veut un avenir pour nos enfants, on veut qu'eux aussi puissent fonder une famille. » Syriza dans le même panier que les deux partis traditionnels de Grèce, la droite et les socialistes : l'exercice du pouvoir aura été fatal pour le parti de la gauche radicale...

« Tsipras a cassé l'espoir qu'il avait pourtant lui-même personnifié. Il a prétendu qu'il n'y avait pas d'alternative », regrette Errikos Finalis, membre jusqu'au 30 juillet dernier du comité central du parti. Après la signature, le 13 juillet, de l'accord à Bruxelles qui posait les bases de ce que l'on appelle désormais le « troisième mémorandum », les démissions se sont succédé à la tête de Syriza. Les différents courants les plus à gauche de ce parti – fondé à l'origine par une coalition d'organisations alternatives, marxistes, trotskistes, ou encore de tendance écologique – ont claqué la porte, le KOE d'abord (Organisation communiste de Grèce), puis la Plateforme de gauche (le courant anti-euro emmené par Lafazanis, qui a lancé fin août le parti Unité populaire), puis différentes personnalités, y compris des cadres de la ligne Tsipras. Au total, la moitié des quelque 200 membres du comité central sont partis. « C'est la fin d'une époque, non seulement pour Syriza, mais aussi pour la gauche et pour les luttes populaires. La gauche n'offre plus aucune perspective à une population complètement désillusionnée et désorientée », affirme Errikos Finalis.

Après la signification européenne de l'arrivée au pouvoir en janvier d'une gauche radicale, puis le moment historique de la victoire éclatante du « non » au référendum, la chute, de fait, est brutale. « Les élections précédentes avaient un sens : en 2012, il s'agissait de donner une claque au vieux système politique, début 2015 il s'agissait de faire gagner la gauche. Cette fois, les électeurs sont invités à se rendre aux urnes… pour que Syriza se débarrasse officiellement des poids lourds de la gauche et se réorganise en interne !, lâche Errikos Finalis. C'est un programme de clarification politique, pour aboutir à un gouvernement de coalition qui correspond au fond à ce qu'attendent les Européens. Tsipras n'aura fait que rétablir l'ancien système politique. » Dans le bureau de ce militant de longue date, les affiches témoignent d'une époque révolue pourtant pas si ancienne : « Non aux mémorandums et à la Troïka. Votons Syriza ! »

Or le virage n'a pas seulement été rapide au niveau de la politique engagée par l'exécutif, il a aussi été rapide dans le processus de prise de décision en interne… Au sein de Syriza, depuis le premier accord avec les Européens, le 20 février, on reproche à Tsipras de ne plus tenir compte des différentes sensibilités du parti. Et alors qu'un congrès devait se tenir ce mois de septembre et aurait fourni l'occasion aux membres du parti de s'expliquer après cette année mouvementée, le chef du parti et premier ministre a fait sauter cette échéance en appelant aux élections anticipées. Les militants sont autant remontés contre l'acceptation de l'austérité européenne que contre ce fonctionnement, perçu comme antidémocratique. Désormais, Alexis Tsipras semble prendre ses décisions de manière assez solitaire. Entouré d'un cercle restreint composé de Nikos Pappas, son bras droit de toujours, de Panos Skourletis, l'ancien porte-parole du parti à la langue de bois maîtrisée, et de quelques conseillers qui aujourd'hui fuient la presse, le premier ministre semblait même passer outre l'avis du numéro 2 du gouvernement, Yannis Dragasakis. Ce dernier avait en effet exprimé quelques réserves sur la décision d'organiser un référendum.

De fait, le référendum a joué à contre-courant de l'intérêt des Grecs. À Bruxelles, il a profondément énervé les dirigeants européens. « Mais ce référendum a en réalité été très utile, assure Yorgos Korfiatis, un trentenaire militant de Syriza. Il a permis de faire taire l'opposition intérieure, et de mettre fin au chantage du Grexit. Il faut se rappeler les pressions européennes pour faire chuter le gouvernement Tsipras… tandis qu'à Bruxelles on recevait les chefs des centristes et de la droite, prêts à former un nouvel exécutif ! Le résultat a prouvé aux Européens que loin d'être isolé, Tsipras avait tout un peuple derrière lui. Et cela a cloué le bec aux médias grecs, qui faisaient campagne pour le Oui en faisant planer le risque de la sortie de la zone euro. Cela a permis d'écarter le scénario de la “parenthèse de gauche” prête à se refermer. »

Problème, estime Kostas Lapavitsas, économiste marxiste et ancien député Syriza, aujourd'hui candidat sur les listes d'Unité populaire, Alexis Tsipras a commis deux erreurs. Une erreur politique : celle de refuser que la Grèce quitte la zone euro (« Il n'a pas compris ce qu'était l'Union monétaire, or cette union implique forcément l'application de politiques d'austérité »), et une erreur stratégique : celle de ne pas avoir cherché à créer des alliances avec la France et l'Italie, de manière à ce que ces dernières exercent une pression sur l'Allemagne. Lapavitsas n'en démord pas. Ce qu'il faut, c'est que la Grèce se mette en cessation de paiement « afin de dégager des marges de manœuvre budgétaires pour financer une politique de relance ». L'attachement des Grecs à l'euro, il n'y croit pas. Il aurait fallu préparer dès le départ une sortie organisée. Kostas Isychos, qui était ministre adjoint à la défense dans le gouvernement Tsipras et se présente aujourd'hui sur les listes d'Unité populaire, le confirme : « Le premier ministre a fait un choix politique, parfaitement conscient, de rester dans le cadre de l'euro. Il n'avait pas d'arme dans la négociation. En revanche il avait une bombe atomique avec le résultat du référendum. Il ne s'en est pas saisi. Il faut dire qu'il était lui-même surpris par l'ampleur du Non. » Isychos, lui, travaillait sur le développement des échanges avec des pays hors UE : Russie (trois voyages en six mois), Brésil, Chine, Iran. « Tsipras ne nous suivait pas là-dessus, il ne voulait pas provoquer d'affrontement ni avec les Européens, ni avec Washington. »

"Le non l'emportera", le slogan électoral d'Unité Populaire. © Amélie Poinssot

"Le non l'emportera", le slogan électoral d'Unité Populaire. © Amélie Poinssot

Difficile de saisir la ligne d'Unité populaire, membre du gouvernement jusqu'en juillet, aujourd'hui son premier adversaire. Que pourra faire cette petite formation dans l'opposition ? Sera-t-elle même en mesure de constituer un groupe parlementaire substantiel ? Face à une droite emmenée par l'un de ses piliers, un sexagénaire vulgaire et populiste en la personne d'Evanguelos Meïmarakis, la gauche grecque renoue avec ses vieux démons : ses sempiternelles divisions et ses discours en boucle. Les amis d'hier deviennent les pires ennemis, des barrières idéologiques hier invisibles apparaissent aujourd'hui infranchissables. Ce deuxième scrutin 2015, loin d'apporter du renouveau, donne à voir une scène politique sclérosée.

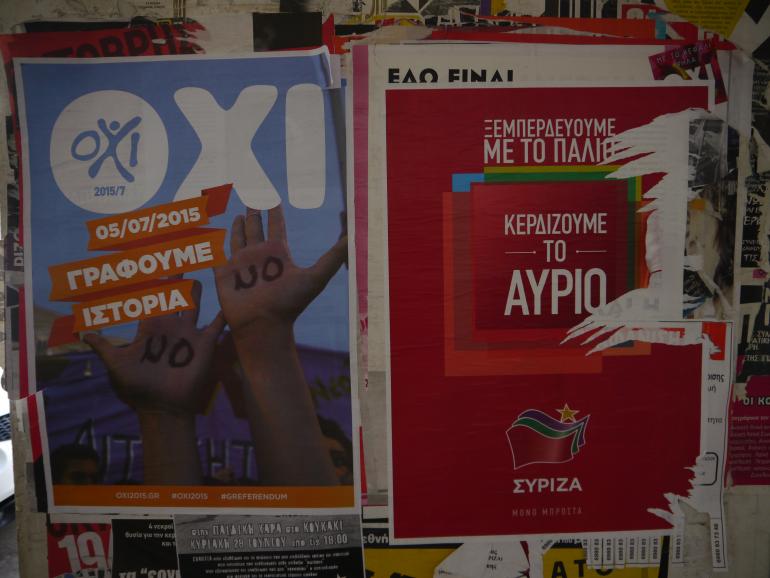

Dans une rue d'Athènes, l'affiche électorale de Syriza accolée à une affiche de juillet appelant au 'non' © Amélie Poinssot

Sur le terrain, chez les sympathisants et les militants, c'est la

déroute. L'organisation de jeunesse de Syriza a vu partir au moins deux

tiers de ses effectifs cet été. « Solidarité pour tous », le réseau

national de collectifs d'entraide en partie financé par Syriza (chaque

député lui versait 8 % de son salaire) se déchire. Faut-il continuer à

travailler main dans la main avec un parti qui dans les faits mène une

politique opposée à ce que prônent ces collectifs autogérés ? Christos

Giovannopolous, un des piliers du mouvement, en est convaincu : il faut

se séparer de Syriza. Pour lui, la formation de Tsipras est devenu un

parti gestionnaire, guidé seulement par des choix électoralistes et

politiciens, complètement déconnecté de sa base. « Je ne veux pas être l'alibi de gauche de Syriza », dit-il.

Dans une rue d'Athènes, l'affiche électorale de Syriza accolée à une affiche de juillet appelant au 'non' © Amélie Poinssot

Sur le terrain, chez les sympathisants et les militants, c'est la

déroute. L'organisation de jeunesse de Syriza a vu partir au moins deux

tiers de ses effectifs cet été. « Solidarité pour tous », le réseau

national de collectifs d'entraide en partie financé par Syriza (chaque

député lui versait 8 % de son salaire) se déchire. Faut-il continuer à

travailler main dans la main avec un parti qui dans les faits mène une

politique opposée à ce que prônent ces collectifs autogérés ? Christos

Giovannopolous, un des piliers du mouvement, en est convaincu : il faut

se séparer de Syriza. Pour lui, la formation de Tsipras est devenu un

parti gestionnaire, guidé seulement par des choix électoralistes et

politiciens, complètement déconnecté de sa base. « Je ne veux pas être l'alibi de gauche de Syriza », dit-il.

Quelques personnalités, pourtant, veulent y croire encore. C'est le cas de Sia Anagnostopoulou (que Mediapart avait invitée pour une soirée de débats consacrée à la Grèce, en juillet). En campagne dans sa circonscription de Patras, dans l'ouest du pays, cette historienne entrée en politique à la faveur des élections de janvier et qui fut secrétaire d’État aux affaires européennes dans le bref intermède entre l'accord du 13 juillet et la convocation des élections anticipées, fin août, estime qu'il y a encore des marges de manœuvre et qu'elle n'a « pas le droit » d'abandonner ses électeurs. « Il faut poursuivre la bataille. Le gouvernement Tsipras a réussi à percer quelques brèches dans le bloc européen. Certes, nous n'avons pas pu appliquer notre programme, mais toute cette négociation s'est déroulée sous le chantage du Grexit, une direction qui aurait été non seulement suicidaire pour la Grèce, mais qui était également contraire à nos engagements de campagne. Nous l'avions dit aux électeurs en janvier, nous voulions un accord au sein de la zone euro. » Sia Anagnostopoulou en est convaincue : l'application du mémorandum est encore négociable. Tsipras, en signant un accord lié à un financement sur trois ans, a en réalité réussi à gagner « du temps et de l'espace » à un moment d'asphyxie bancaire où la Grèce n'avait aucune source de financement.

Et Syriza est bien placé pour mettre enfin en place une ambitieuse politique de réformes en Grèce : « Nous ne sommes pas liés à l'oligarchie comme l'est la droite de Nouvelle Démocratie. Nous avons les coudées franches pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. » Mais le gouvernement Tsipras n'a-t-il pas manqué de préparation pour la négociation qui l'attendait ? « Nous avons tous été victimes d'une certaine naïveté, reconnaît la candidate. Moi-même, tout en sachant que la négociation avec les Européens allait être difficile, je croyais profondément à l'Europe démocratique, l'Europe du consensus, je croyais sincèrement que l'on allait trouver ensemble une voie alternative… J'ai été naïve à ce niveau-là. Nous avons manqué également d'alliés politiques sur le continent. Nous n'avions pas cherché ces dernières années à bâtir des alliances avec les socialistes ou les Verts par exemple. C'est une erreur et nous allons travailler là-dessus. Il y a des forces qui ne sont pas exclusivement de gauche mais qui partagent avec nous le constat que le dogme de l'austérité ne peut pas être la solution. »

Konstantin Tsoukalas, l'une des figures intellectuelles du parti, qui a siégé à la Vouli pendant cette dernière législature, l'admet sans détour : « Nous n'avons pas pu mettre en œuvre une politique de gauche. La situation économique était trop difficile – et même dangereuse. Tsipras a par ailleurs sous-estimé la force de la droite européenne. Et Syriza manquait d'expérience. En politique, il faut savoir deviner ce qui est faisable ou pas, ce que l'on peut dire et ce que l'on ne peut pas dire, comprendre qu'une bataille n'est jamais complètement gagnée, jamais totalement perdue. Les ministres de ce gouvernement ont dû apprendre toutes ces subtilités en cours de route. » Les négociations se sont en outre déroulées dans un contexte européen très hostile à Syriza, rappelle cet universitaire, un environnement qui est sur le point de changer. « Sans être béatement optimiste, j'observe avec beaucoup d'intérêt le réancrage à gauche du Labour. Des élections sont à venir au Portugal, en Espagne, en Irlande. Renzi et Hollande sont en train d'évoluer. Pour la première fois depuis le traité de Maastricht, il se pourrait que l'orthodoxie allemande soit ébranlée. Une nouvelle alliance progressiste pourrait changer l'équilibre des forces européennes. »

Le kiosque électoral de Syriza, dans le centre d'Athènes. © Amélie Poinssot

Le kiosque électoral de Syriza, dans le centre d'Athènes. © Amélie Poinssot

Une cadre de Syriza, membre du comité central, admet qu'il y a eu des erreurs : « Tsipras a cru que la politique était au centre des intérêts européens, qu'elle était plus importante que les questions économiques. C'était une position trop idéaliste. Il nous a fallu apprendre, nous avons découvert combien les décisions se prenaient par rapport aux chiffres, nous avons fait le constat de l'impossibilité. » En définitive, résume cette personne, « il y avait d'un côté des Européens convaincus qu'ils avaient devant eux quelqu'un qui allait finir par tout accepter ; et de l'autre, un gouvernement grec qui croyait que parce qu'il avait des arguments logiques il allait être entendu. Ni l'un ni l'autre n'ont réussi ».

Toutes les personnes interrogées – anciens membres du gouvernement, députés et cadres de Syriza ou qui ont quitté le parti – le disent, il n'y a jamais eu de plan B. Les affirmations de Varoufakis comme quoi il aurait travaillé sur un scénario alternatif n'ont pas de sens. Cela n'a jamais été présenté en conseil des ministres. « Varoufakis est en train de réécrire l'Histoire, lâche une source gouvernementale de premier rang. Mais l'Histoire, c'est ce qui est en train de se passer, ce n'est pas ce que l'on aurait aimé qu'il se passe ! » La vérité, poursuit ce participant aux négociations, « c'est que l'accord du 13 juillet aurait pu être signé beaucoup plus tôt. Mais les dirigeants européens ne voulaient pas envoyer un tel signal avant les élections en Espagne. Certaines forces à Bruxelles ont cherché à nous faire tomber. Dès le 15 février, j'avais été briefé très sérieusement sur la possibilité d'un contrôle des capitaux [mis en place fin juin et toujours en vigueur – ndlr]. Il y a eu l'asphyxie financière par la BCE, la fuite massive des capitaux grecs… Nous étions acculés à signer un accord qui ne nous convenait pas, sinon nous entraînions le pays vers le chaos total. Vous savez, quels que soient le niveau de préparation d'un gouvernement et sa capacité à élaborer un programme, tout cela, finalement, a un impact assez faible devant les rapports de force qui se jouent au niveau européen. Et le rapport de force nous était complètement défavorable ».

L'accord final est, certes, un programme d'austérité dure. Mais il

avance sur plusieurs points. La perspective d'une restructuration de la

dette est entérinée. La sécurisation des besoins financiers du pays est

assurée sur trois ans avec un total de 86 milliards d'euros de prêts –

au lieu des 5-6 mois de couverture prévus au départ. Enfin, assure cette

source, de nombreux sujets sont encore ouverts et négociables. « Ce

mémorandum ne peut pas nous sortir de la crise. Il faut l'intégrer dans

un programme plus large qui comprendra une lutte efficace contre la

corruption, contre la collusion, une profonde réforme de l’État. C'est

cela que nous allons nous efforcer de faire, avec le souci d'une plus

grande justice sociale. »

L'électorat est loin d'être convaincu. Il est peu probable que Syriza obtienne la majorité absolue à l'Assemblée ce dimanche. Pour continuer à gouverner, il lui faudra former une coalition avec ses ennemis d'hier, les socialistes du PASOK et/ou les centristes de Potami. Les mauvaises langues parlent même d'une grande coalition avec la droite de Nouvelle Démocratie. Dans un entretien accordé dimanche au quotidien Kathimerini, le leader de la droite s'est en effet montré ouvert à tous les scénarios d'alliance – une hypothèse toutefois formellement écartée par notre source gouvernementale. Reste que, pour l'heure, le résultat de la première expérience d'exercice du pouvoir de Syriza ne fait pas la différence, aux yeux des électeurs, avec les politiques d'austérité menées par les gouvernements passés. C'est de cette manière, en brouillant son message politique, que le PASOK s'est effondré.

Il faut dire que le bilan de Syriza n'est pas glorieux. À part la réforme du code de la nationalité favorable aux enfants d'immigrés, aucune mesure de son programme n'a pu être mise en œuvre. Les électeurs seront nombreux à bouder les urnes : le sens de ce scrutin est indéchiffrable pour qui n'est pas politisé. Le 5 juillet en effet, les Grecs votaient massivement « non » au plan d'austérité proposé par la Commission européenne. Or dix jours plus tard, leur gouvernement entérinait un programme encore plus sévère en termes de mesures budgétaires. Et il faudrait à présent le reconduire au pouvoir ? Maria, une mère de famille au chômage, est venue écouter Zoi Konstantopoulou. « J'en ai assez des mensonges de Tsipras, de Nouvelle Démocratie, du PASOK, nous dit-elle. On en a marre de payer leurs erreurs. On veut un avenir pour nos enfants, on veut qu'eux aussi puissent fonder une famille. » Syriza dans le même panier que les deux partis traditionnels de Grèce, la droite et les socialistes : l'exercice du pouvoir aura été fatal pour le parti de la gauche radicale...

« Tsipras a cassé l'espoir qu'il avait pourtant lui-même personnifié. Il a prétendu qu'il n'y avait pas d'alternative », regrette Errikos Finalis, membre jusqu'au 30 juillet dernier du comité central du parti. Après la signature, le 13 juillet, de l'accord à Bruxelles qui posait les bases de ce que l'on appelle désormais le « troisième mémorandum », les démissions se sont succédé à la tête de Syriza. Les différents courants les plus à gauche de ce parti – fondé à l'origine par une coalition d'organisations alternatives, marxistes, trotskistes, ou encore de tendance écologique – ont claqué la porte, le KOE d'abord (Organisation communiste de Grèce), puis la Plateforme de gauche (le courant anti-euro emmené par Lafazanis, qui a lancé fin août le parti Unité populaire), puis différentes personnalités, y compris des cadres de la ligne Tsipras. Au total, la moitié des quelque 200 membres du comité central sont partis. « C'est la fin d'une époque, non seulement pour Syriza, mais aussi pour la gauche et pour les luttes populaires. La gauche n'offre plus aucune perspective à une population complètement désillusionnée et désorientée », affirme Errikos Finalis.

Après la signification européenne de l'arrivée au pouvoir en janvier d'une gauche radicale, puis le moment historique de la victoire éclatante du « non » au référendum, la chute, de fait, est brutale. « Les élections précédentes avaient un sens : en 2012, il s'agissait de donner une claque au vieux système politique, début 2015 il s'agissait de faire gagner la gauche. Cette fois, les électeurs sont invités à se rendre aux urnes… pour que Syriza se débarrasse officiellement des poids lourds de la gauche et se réorganise en interne !, lâche Errikos Finalis. C'est un programme de clarification politique, pour aboutir à un gouvernement de coalition qui correspond au fond à ce qu'attendent les Européens. Tsipras n'aura fait que rétablir l'ancien système politique. » Dans le bureau de ce militant de longue date, les affiches témoignent d'une époque révolue pourtant pas si ancienne : « Non aux mémorandums et à la Troïka. Votons Syriza ! »

Les deux erreurs de Tsipras

Errikos Finalis est d'autant plus amer que son courant, et d'autres, avaient mis leurs réserves en sourdine à l'approche des élections de janvier. Ils avaient joué l'unité du parti pour se donner toutes les chances de remporter les élections. Même si, depuis les élections européennes de mai 2014, ils observaient avec méfiance une certaine réorientation de Syriza, trop au centre à leur goût. La multiplication des voyages de Tsipras aux États-Unis, notamment, en hérissait plus d'un au sein du parti. « Nous avons avalé pas mal de couleuvres pour ne pas ternir l'image de Syriza en public », assure Errikos. Il voulait y croire. Il y a cru. Il ne pensait pas que le virage, une fois au pouvoir, serait si rapide.Or le virage n'a pas seulement été rapide au niveau de la politique engagée par l'exécutif, il a aussi été rapide dans le processus de prise de décision en interne… Au sein de Syriza, depuis le premier accord avec les Européens, le 20 février, on reproche à Tsipras de ne plus tenir compte des différentes sensibilités du parti. Et alors qu'un congrès devait se tenir ce mois de septembre et aurait fourni l'occasion aux membres du parti de s'expliquer après cette année mouvementée, le chef du parti et premier ministre a fait sauter cette échéance en appelant aux élections anticipées. Les militants sont autant remontés contre l'acceptation de l'austérité européenne que contre ce fonctionnement, perçu comme antidémocratique. Désormais, Alexis Tsipras semble prendre ses décisions de manière assez solitaire. Entouré d'un cercle restreint composé de Nikos Pappas, son bras droit de toujours, de Panos Skourletis, l'ancien porte-parole du parti à la langue de bois maîtrisée, et de quelques conseillers qui aujourd'hui fuient la presse, le premier ministre semblait même passer outre l'avis du numéro 2 du gouvernement, Yannis Dragasakis. Ce dernier avait en effet exprimé quelques réserves sur la décision d'organiser un référendum.

De fait, le référendum a joué à contre-courant de l'intérêt des Grecs. À Bruxelles, il a profondément énervé les dirigeants européens. « Mais ce référendum a en réalité été très utile, assure Yorgos Korfiatis, un trentenaire militant de Syriza. Il a permis de faire taire l'opposition intérieure, et de mettre fin au chantage du Grexit. Il faut se rappeler les pressions européennes pour faire chuter le gouvernement Tsipras… tandis qu'à Bruxelles on recevait les chefs des centristes et de la droite, prêts à former un nouvel exécutif ! Le résultat a prouvé aux Européens que loin d'être isolé, Tsipras avait tout un peuple derrière lui. Et cela a cloué le bec aux médias grecs, qui faisaient campagne pour le Oui en faisant planer le risque de la sortie de la zone euro. Cela a permis d'écarter le scénario de la “parenthèse de gauche” prête à se refermer. »

Problème, estime Kostas Lapavitsas, économiste marxiste et ancien député Syriza, aujourd'hui candidat sur les listes d'Unité populaire, Alexis Tsipras a commis deux erreurs. Une erreur politique : celle de refuser que la Grèce quitte la zone euro (« Il n'a pas compris ce qu'était l'Union monétaire, or cette union implique forcément l'application de politiques d'austérité »), et une erreur stratégique : celle de ne pas avoir cherché à créer des alliances avec la France et l'Italie, de manière à ce que ces dernières exercent une pression sur l'Allemagne. Lapavitsas n'en démord pas. Ce qu'il faut, c'est que la Grèce se mette en cessation de paiement « afin de dégager des marges de manœuvre budgétaires pour financer une politique de relance ». L'attachement des Grecs à l'euro, il n'y croit pas. Il aurait fallu préparer dès le départ une sortie organisée. Kostas Isychos, qui était ministre adjoint à la défense dans le gouvernement Tsipras et se présente aujourd'hui sur les listes d'Unité populaire, le confirme : « Le premier ministre a fait un choix politique, parfaitement conscient, de rester dans le cadre de l'euro. Il n'avait pas d'arme dans la négociation. En revanche il avait une bombe atomique avec le résultat du référendum. Il ne s'en est pas saisi. Il faut dire qu'il était lui-même surpris par l'ampleur du Non. » Isychos, lui, travaillait sur le développement des échanges avec des pays hors UE : Russie (trois voyages en six mois), Brésil, Chine, Iran. « Tsipras ne nous suivait pas là-dessus, il ne voulait pas provoquer d'affrontement ni avec les Européens, ni avec Washington. »

Difficile de saisir la ligne d'Unité populaire, membre du gouvernement jusqu'en juillet, aujourd'hui son premier adversaire. Que pourra faire cette petite formation dans l'opposition ? Sera-t-elle même en mesure de constituer un groupe parlementaire substantiel ? Face à une droite emmenée par l'un de ses piliers, un sexagénaire vulgaire et populiste en la personne d'Evanguelos Meïmarakis, la gauche grecque renoue avec ses vieux démons : ses sempiternelles divisions et ses discours en boucle. Les amis d'hier deviennent les pires ennemis, des barrières idéologiques hier invisibles apparaissent aujourd'hui infranchissables. Ce deuxième scrutin 2015, loin d'apporter du renouveau, donne à voir une scène politique sclérosée.

Naïveté et manque d'expérience

Tout, à Athènes, incarne la confusion et la désillusion. Dans les rues, des affiches électorales à moitié déchirées se superposent, l'« espoir » de janvier, l'appel au non de juillet, les nouvelles promesses de septembre. « Débarrassons-nous du passé, conquérons le lendemain », dit maintenant le slogan de Syriza, « le Non l'emportera », placarde Unité populaire. Lequel se veut le nouveau parti de gauche anti-système, tout en incorporant dans ses rangs des figures vues et revues, notamment deux apparatchiks syndicaux de la compagnie nationale d'électricité et de la télévision publique… À quelques jours du scrutin, la plupart des quotidiens ne se donnent même pas la peine de faire leur une sur les élections. Le sujet est ailleurs. La Grèce voit arriver des milliers de réfugiés chaque jour. Athènes et son port, Le Pirée, sont devenus le lieu de passage n° 1 en Europe. Syriens et Afghans arrivent par centaines chaque jour sur les ferrys en provenance des îles du Dodécanèse, celles qui font face aux côtes turques. La plupart d'entre eux repartent aussitôt vers la frontière avec la Macédoine. Ces jours-ci, la route migratoire du nord, via les 12 kilomètres de frontière terrestre qui séparent la Grèce de la Turquie, est en train de rouvrir – c'était le principal point de passage il y a trois ans. Deux mondes se côtoient sans se croiser. La politique politicienne et la détresse des migrants. La grande absente de la campagne.Quelques personnalités, pourtant, veulent y croire encore. C'est le cas de Sia Anagnostopoulou (que Mediapart avait invitée pour une soirée de débats consacrée à la Grèce, en juillet). En campagne dans sa circonscription de Patras, dans l'ouest du pays, cette historienne entrée en politique à la faveur des élections de janvier et qui fut secrétaire d’État aux affaires européennes dans le bref intermède entre l'accord du 13 juillet et la convocation des élections anticipées, fin août, estime qu'il y a encore des marges de manœuvre et qu'elle n'a « pas le droit » d'abandonner ses électeurs. « Il faut poursuivre la bataille. Le gouvernement Tsipras a réussi à percer quelques brèches dans le bloc européen. Certes, nous n'avons pas pu appliquer notre programme, mais toute cette négociation s'est déroulée sous le chantage du Grexit, une direction qui aurait été non seulement suicidaire pour la Grèce, mais qui était également contraire à nos engagements de campagne. Nous l'avions dit aux électeurs en janvier, nous voulions un accord au sein de la zone euro. » Sia Anagnostopoulou en est convaincue : l'application du mémorandum est encore négociable. Tsipras, en signant un accord lié à un financement sur trois ans, a en réalité réussi à gagner « du temps et de l'espace » à un moment d'asphyxie bancaire où la Grèce n'avait aucune source de financement.

Et Syriza est bien placé pour mettre enfin en place une ambitieuse politique de réformes en Grèce : « Nous ne sommes pas liés à l'oligarchie comme l'est la droite de Nouvelle Démocratie. Nous avons les coudées franches pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. » Mais le gouvernement Tsipras n'a-t-il pas manqué de préparation pour la négociation qui l'attendait ? « Nous avons tous été victimes d'une certaine naïveté, reconnaît la candidate. Moi-même, tout en sachant que la négociation avec les Européens allait être difficile, je croyais profondément à l'Europe démocratique, l'Europe du consensus, je croyais sincèrement que l'on allait trouver ensemble une voie alternative… J'ai été naïve à ce niveau-là. Nous avons manqué également d'alliés politiques sur le continent. Nous n'avions pas cherché ces dernières années à bâtir des alliances avec les socialistes ou les Verts par exemple. C'est une erreur et nous allons travailler là-dessus. Il y a des forces qui ne sont pas exclusivement de gauche mais qui partagent avec nous le constat que le dogme de l'austérité ne peut pas être la solution. »

Konstantin Tsoukalas, l'une des figures intellectuelles du parti, qui a siégé à la Vouli pendant cette dernière législature, l'admet sans détour : « Nous n'avons pas pu mettre en œuvre une politique de gauche. La situation économique était trop difficile – et même dangereuse. Tsipras a par ailleurs sous-estimé la force de la droite européenne. Et Syriza manquait d'expérience. En politique, il faut savoir deviner ce qui est faisable ou pas, ce que l'on peut dire et ce que l'on ne peut pas dire, comprendre qu'une bataille n'est jamais complètement gagnée, jamais totalement perdue. Les ministres de ce gouvernement ont dû apprendre toutes ces subtilités en cours de route. » Les négociations se sont en outre déroulées dans un contexte européen très hostile à Syriza, rappelle cet universitaire, un environnement qui est sur le point de changer. « Sans être béatement optimiste, j'observe avec beaucoup d'intérêt le réancrage à gauche du Labour. Des élections sont à venir au Portugal, en Espagne, en Irlande. Renzi et Hollande sont en train d'évoluer. Pour la première fois depuis le traité de Maastricht, il se pourrait que l'orthodoxie allemande soit ébranlée. Une nouvelle alliance progressiste pourrait changer l'équilibre des forces européennes. »

Une cadre de Syriza, membre du comité central, admet qu'il y a eu des erreurs : « Tsipras a cru que la politique était au centre des intérêts européens, qu'elle était plus importante que les questions économiques. C'était une position trop idéaliste. Il nous a fallu apprendre, nous avons découvert combien les décisions se prenaient par rapport aux chiffres, nous avons fait le constat de l'impossibilité. » En définitive, résume cette personne, « il y avait d'un côté des Européens convaincus qu'ils avaient devant eux quelqu'un qui allait finir par tout accepter ; et de l'autre, un gouvernement grec qui croyait que parce qu'il avait des arguments logiques il allait être entendu. Ni l'un ni l'autre n'ont réussi ».

Toutes les personnes interrogées – anciens membres du gouvernement, députés et cadres de Syriza ou qui ont quitté le parti – le disent, il n'y a jamais eu de plan B. Les affirmations de Varoufakis comme quoi il aurait travaillé sur un scénario alternatif n'ont pas de sens. Cela n'a jamais été présenté en conseil des ministres. « Varoufakis est en train de réécrire l'Histoire, lâche une source gouvernementale de premier rang. Mais l'Histoire, c'est ce qui est en train de se passer, ce n'est pas ce que l'on aurait aimé qu'il se passe ! » La vérité, poursuit ce participant aux négociations, « c'est que l'accord du 13 juillet aurait pu être signé beaucoup plus tôt. Mais les dirigeants européens ne voulaient pas envoyer un tel signal avant les élections en Espagne. Certaines forces à Bruxelles ont cherché à nous faire tomber. Dès le 15 février, j'avais été briefé très sérieusement sur la possibilité d'un contrôle des capitaux [mis en place fin juin et toujours en vigueur – ndlr]. Il y a eu l'asphyxie financière par la BCE, la fuite massive des capitaux grecs… Nous étions acculés à signer un accord qui ne nous convenait pas, sinon nous entraînions le pays vers le chaos total. Vous savez, quels que soient le niveau de préparation d'un gouvernement et sa capacité à élaborer un programme, tout cela, finalement, a un impact assez faible devant les rapports de force qui se jouent au niveau européen. Et le rapport de force nous était complètement défavorable ».

L'électorat est loin d'être convaincu. Il est peu probable que Syriza obtienne la majorité absolue à l'Assemblée ce dimanche. Pour continuer à gouverner, il lui faudra former une coalition avec ses ennemis d'hier, les socialistes du PASOK et/ou les centristes de Potami. Les mauvaises langues parlent même d'une grande coalition avec la droite de Nouvelle Démocratie. Dans un entretien accordé dimanche au quotidien Kathimerini, le leader de la droite s'est en effet montré ouvert à tous les scénarios d'alliance – une hypothèse toutefois formellement écartée par notre source gouvernementale. Reste que, pour l'heure, le résultat de la première expérience d'exercice du pouvoir de Syriza ne fait pas la différence, aux yeux des électeurs, avec les politiques d'austérité menées par les gouvernements passés. C'est de cette manière, en brouillant son message politique, que le PASOK s'est effondré.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire